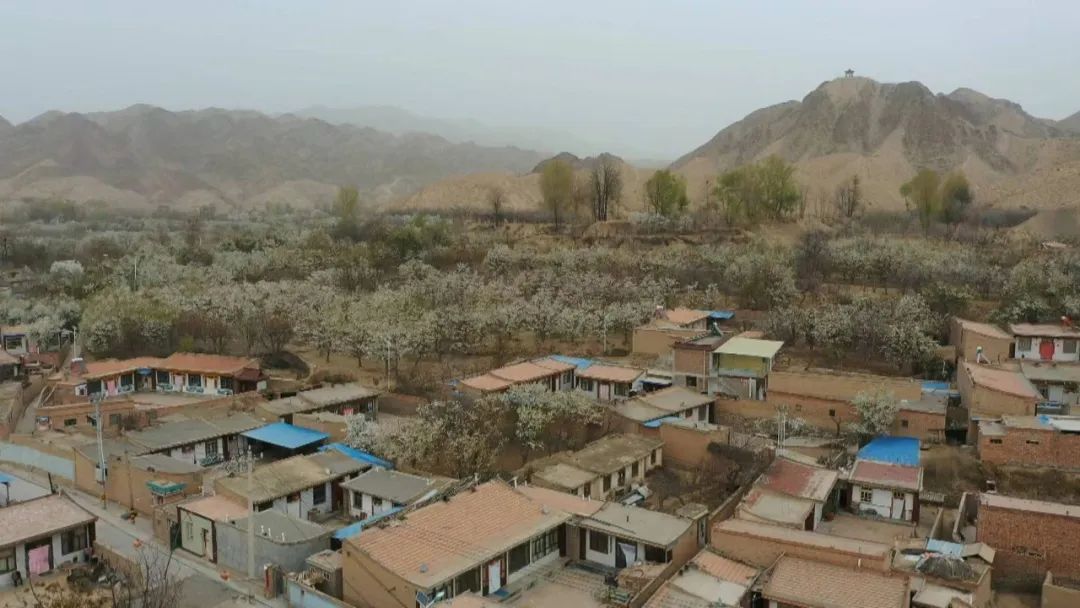

春风吹,梨花开。四月的山风吹醒了沉睡的村庄,让白银市靖远县兴隆乡大庙村换上新颜,充满生机。作为静谧祥和、民风淳朴的生态村,曾经的大庙车水马龙、人声鼎沸,由魏武烈在1882年在这里创办的文峰书院,广招学生,传道授业解惑。100多年后,昔日的文峰学院早已演变为如今的大庙学校。

在这梨花芳菲的季节,来到梨花林隐没的大庙学校,教学楼文峰楼上的对联“作育人才凤阁先声红烂漫,修齐事业文峰弦诵岳峥嵘”在阳光下金光闪闪。大庙学校党支部书记苏龙说,“凤阁先声”四个字就是取自于老百姓送给文峰书院第一任校长冯德明的一块匾额。文峰书院作为靖远县内第一所乡村书院,它的遗迹荡然无存,但是时至今天,我们仍旧能想象到,这片热土上曾经风景秀丽、崇文重教、承载文明和思想,络绎不绝的名人志士聚众讲学。

在文峰书院旧址上成立的大庙学堂历经风雨,这里的学者一波接着一波,书院对面的文峰山犹在,大部分学成之人却散落在五湖四海。2000年,大学毕业的苏龙来到大庙学校参加工作。他生于斯,长于斯,奋斗于斯,充盈于斯,继承事业,在这片热土上耕读传家20余载,深受前辈们的影响,其中对他影响最深的便是武维毅老先生。武维毅在大庙学校度过了31年光阴,他将自己的生平经历和教育心得记述在了《岁月拾零杂汇》系列图书中。

崇文重教,文脉相承。大庙学校积淀丰厚,被评为白银市语言文字示范学校,也是靖远县中华经典诵读讲写基地。学校设有很多体艺课程,六年级学生杨慧喜欢画画,也喜欢老师带领她们去爬山游玩。而她的同学顾禄霞最喜欢的是学校举行的经典诵读。近些年,由于很多家长将孩子转到了县城上学,因此乡级中小学进行了布局调整、结构优化,2022年9月,大庙学校由原来的九年一贯制学校成为一所完全小学,附设幼儿园。目前,学校共有小学生27人,幼儿15人。

看着曾经坐得满满当当的教室逐渐变得空旷,在这里工作了30年的现任校长武茂善有点失落。武茂善指着参差不齐的几幢教学楼告诉我们哪栋楼是在哪个时期建造的,如数家珍,十分怀念昔日的辉煌岁月。武茂善说,原来中小学是分开的,南面是独立小学,北面是独立初中,整个初中、小学、学前班加在一起有14个班,将近1000人。

寂静斑驳的教学楼,便是岁月变迁、社会转型、教育环境更迭的凭证。从前将近千人的学校,现在变成不足百人,一些难以忘记的记忆不时地在武茂善心里拉扯,城镇化的步伐谁都阻挡不了。武茂善常常想,只要孩子们能够享受父母的陪伴、追逐更好的教育资源和环境,他也应该感到欣慰。对于留守在村里的孩子,只要他还在,大庙学校还在,那么他和其他老师就会尽心尽力备好每一堂课、讲好每一堂课。

大庙学校老教师居多,他们和苏龙、武茂善一样,生活工作在大庙,他们对大庙的情谊就像根植在这片土地上的梨树,有了深色的年轮。党静梅是为数不多的年轻教师之一。今年她教的是三四年级语文和科学,还给幼儿园的孩子上课。从2017年3月在大庙从教以来,党静梅说,有太多的感动,周末不回家时,孩子们会约她去爬山,在梨园里野餐,每到果子收获的季节,学生家长和同事都会争相将大枣、核桃、香水梨等农产品送到自己的宿舍。有时候学生看见她提水,也会三五成群的过来帮忙,特别暖心。爱和温暖是相互的,党静梅也经常利用业余时间和老师们交流讨论学生的平时表现,傍晚散步的时候进行家访。

梨花盛开,如云似雪,古梨树散发着浓浓生机。岁月更迭,有千年历史的大庙村和一百多年历史的大庙学校依然坐落在这里,敞开怀抱,接纳着村民和八方来客。而这里培育的学子们却早已怀揣父母的希望走出大山,奔赴了理想的远方。社会在进步,乡村也在发生着巨大变革。留下来的一代代年轻的教育者们把青春洒向了大庙,他们把坚守和信仰沉淀为精神的沃土,让希望生根发芽,他们守望黄河,守望乡村,静待春华秋实。

扫一扫在手机打开当前页