不知多少次做这样的梦,梦里爷爷慈祥的微笑着,捋着他的小络腮胡子,坐在炕上的炕桌前,对我说:“秀秀啊,书要拿正,背要坐直,就像做人一样,要堂堂正正。”

这个梦境,是我五岁时,在临夏老宅院第一次读书的场景。当时的我歪着身子,拿过来书蘸上口水就要看,爷爷可能是怕书会有什么意外,于是把我放在他每天练字的炕桌旁,把书摆在桌上,开始认真地教我读,我人生中的第一本书《瘗鹤铭》。

书是线装版的,穿线、书角都平平整整,是爷爷用来练毛笔字的帖子,而当时在我的记忆里,这本书叫《土鸟名》。

因为不认识太多的字,却又不想被别人认为你不识字,所以在字中寻找熟悉的部分,让其成为读音,就成了我自以为的小聪明。

“鹤寿不知其纪也,壬辰岁得于华亭,甲午岁化于朱方......”在带有隶书和行书意趣的楷体字里,我读到了道士对仙鹤的寄思之情,也读到了留存的善念。

“人之初,性本善,性相近,习相远。”从《瘗鹤铭》到《三字经》,再到《康熙字典》,爷爷藏着的书,都被我一本本地读完,因为是在院里的枣树下读的,难免有些囫囵吞枣的嫌疑。

由于父母在白银工作,该上小学的我不得已离开临夏,爷爷捋着不太长的山羊胡,喝着盖碗子里的三泡台,坐在堂屋的正座上,看我读书的样子一直在我脑海浮现,思念爷爷的心情也愈来愈重,而我只能在书里寻找爷爷教过的每一个字,读过的每一句话。

于是,书就成了我生命中不可或缺的一部分,就如同空气和水。爷爷去世的那天,我读了一夜的书,写了一夜的字,从《西游记》到《红楼梦》,从《诗经》到《儒林外史》,就像从前爷爷教我的一样,书拿正,背坐直,堂堂正正。

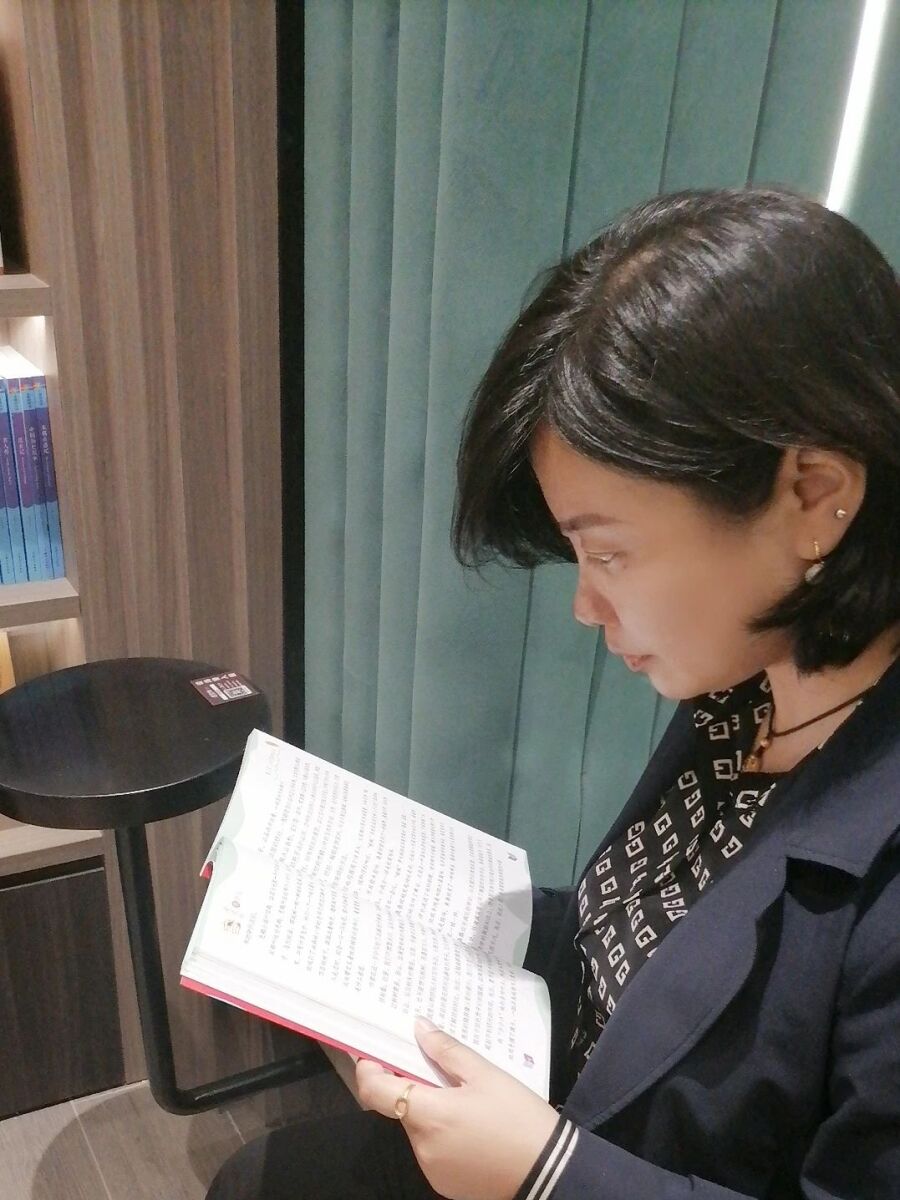

后来的我,将书当成精神支柱,即使搬了三次家,丢掉了很多东西,书籍却是一本不少,只增不减。在下雨天读《纳兰词》《人间词话》,我可以领略文字蕴含的优雅和淡然;午后读《文化苦旅》《中国文化课》,可以学习中国文化的博大精深;午夜在昏黄的灯光下读《活着》《暗算》,是走进人物内心世界,同喜同悲、同频共振的感知。

直到有一天,我的书在不知不觉中,已经从书柜蔓延到了床头,甚至越演越烈。

“咱们换个大书柜吧,我的书放不下了。”望着客厅的空间,我在心里谋划着。

“再买两个书柜,你的书还是放不下!但如果可以分我一个书柜,也不是不行。”家人的回答,让我振奋不已。

“其实我想把客厅变成家庭式微图书馆,把沙发、电视、茶几这些利用率不高的东西扔掉!然后我们就可以每天徜徉在书海的世界里,怎么样?”

“可以,可以。”家人附和着。

这个愿望,在今年终于得以实现,我们的内心都欢喜无比。

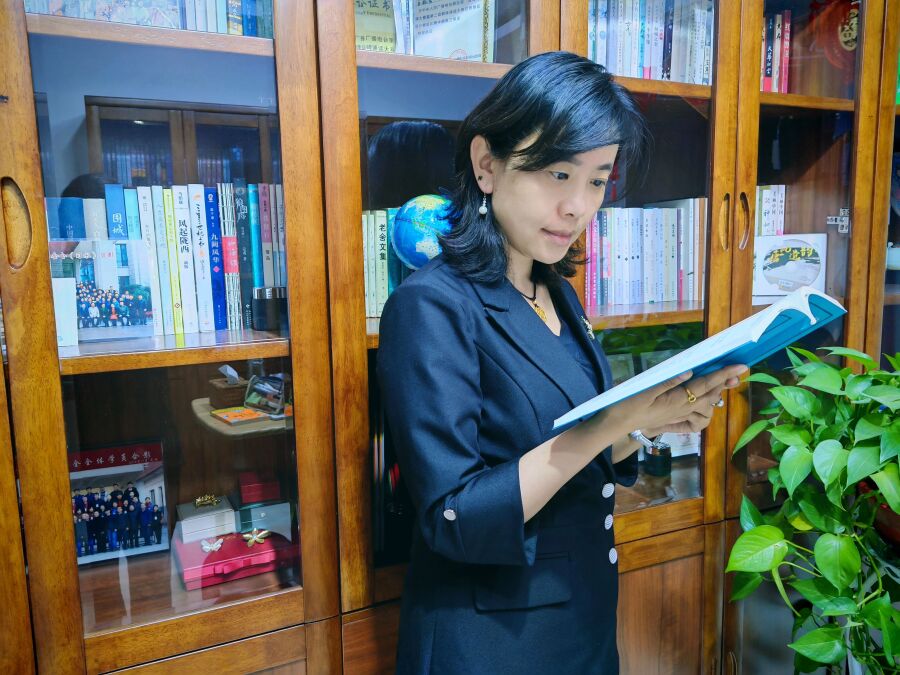

现在的我,成了整日与文字为伴的职业编剧,看了越来越多的书,写下了越来越多的文字,当这些文字被排成舞台剧,搬上舞台的时候;拍成影视作品,得以宣传的时候,我知道这一切都来源于书的力量。

当疫情期间写的散文《2020年的冬天》《心之所向 行之所往》,被收录于《守卫家园》《风雨同舟》这两本抗疫作品集中的时候,我最珍惜的是文字在书中彰显出的情怀和感动。

书与我,就如鱼和水,也如叶和根,总之是印入灵魂深处,舍不下、丢不掉的生生相伴。

作者简介

白毓秀,女,80后,民革白银公司支部副主委、中国报告文学学会会员、甘肃省朗诵专业委员会会员、甘肃省电视艺术家协会会员、白银市戏剧舞蹈家协会副秘书长、白银市作家协会会员、白银市广播影视艺术家协会会员。近年来执笔创作影视作品、舞台剧本等60余部,均在省、市各级比赛中获奖。文学作品发表于《飞天文艺网》《格桑花》《白银文学》《白银晚报》《金凤凰》等报刊。

扫一扫在手机打开当前页