景泰县位于甘肃、内蒙古、宁夏三省(自治区)交界地带,东临黄河,北靠腾格里沙漠,地势西南高东北低,独特的地形让黄河水难以滋养这片土地。50多年来,景电工程用坚守与创新,在黄土高原与沙漠的夹缝中,书写了一部流淌的民生史诗。

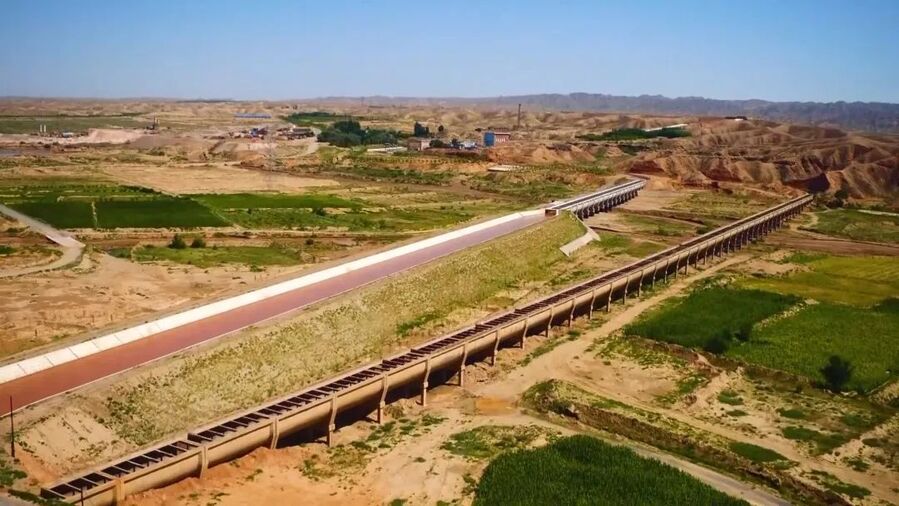

景泰虽有黄河穿境而过,但河低地高的地形让当地百姓只能望河兴叹。上世纪70年代,景泰川电力提灌工程建成,让黄河水流进千年荒原。作为运行近40年的高扬程提灌工程,景电二期工程曾因设备老化、渠道渗漏等问题,面临供水能力不足的挑战。“十四五”期间,省景泰川电力提灌水资源利用中心积极争取落实资金12.1亿元,实施了景电大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造和景电二期提质增效工程两个重点工程。其中景电二期提质增效工程被列为甘肃省“为民实事”重点项目。

甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心

计划管理处副处长 赵天敏

工程总投资7.6亿元。在保证灌区供水灌溉的同时,我们充分利用停水间隙,克服工期短、汛期施工等各种困难,保质保量完成了全部主体工程施工,实现了“当年开工、当年建成、当年发挥效益、当年受益”的建设目标。

初秋时节,三道梁村的大片玉米田长势喜人,梁君山正忙着给玉米地浇水,作为经营着100亩土地的种植大户,梁君山对景电二期工程提质改造带来的变化感触颇深。

景泰县草窝滩镇三道梁村村民 梁君山

提质增效工程以后,水流量大了,水有了保障。原来我种100亩地,浇3个水,最好浇4个水,现在我们浇4个水到5个水,粮食作物不受旱,还可以种其他作物。这个工程真正是个好工程,我们切身享受到好处。

曾经困于缺水,玉米、小麦等耐旱作物是田间的主角。景电二期提质增效工程的通水,辐射了1000平方公里,直接受益群众30余万人。它不仅改写了“十年九旱”的旧日篇章,更化作一把“金钥匙”,为灌区群众打开了增收致富的广阔天地。

景泰县草窝滩镇三道梁村

党支部书记、村委会主任 冯宜鹏

我们三道梁村3000亩地,2024年景电二期工程提质改造后,水的事不用愁了,我们告别了仅种玉米、小麦的局限,现在不光种玉米、小麦,还种起了辣椒、西红柿等作物,村民收入提高了,生产生活条件变好了,日子越过越有滋味。

如今的景电工程,宛如一条蓝色动脉,将黄河水通过电力提灌输送到景泰川,最终汇入武威市民勤县的红崖山水库,滋养着100多万亩干旱荒滩。曾经“靠天吃饭”成了老皇历,“旱涝保收”成了新生活的常态。

作为甘肃重点水利基础设施,景电工程不仅滋养着景泰、古浪等7个县(旗)百万亩农田,更肩负着石羊河流域生态供水的使命,然而,这座点多、线长、面广的水利工程,也面临着管理瓶颈。2024年,甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心借鉴“河湖长制”智慧,全域推行“渠站长制”,为工程管护注入新动能。

甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心

工程处副处长 闫沛玉

将总干、干渠划分为2个中心级、14个处级、32个科段级管理区域,实施划区分片包段管护,明确工程维护、巡查等六大核心职责。通过对124.52KM渠道及11座泵站的改造,彻底消除了“卡脖子”问题,打通了“肠梗阻”输水堵点,工程建设与管理协同发力,工程的安全保障率和输水能力大幅提升。

如今的景泰川,处处涌动着绿色生机。景电工程正以汩汩清泉续写着“水往高处流”的传奇,为黄河流域生态保护和高质量发展注入不竭动力。

甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心

计划管理处副处长 赵天敏

今年我们将全力推进纳入国家“两重”项目清单、全国42个标志性重大水利工程之一的——甘肃省景电灌区现代化改造工程尽快落地实施。该项目是国家发展改革委、水利部贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神,立足石羊河流域生态修复和重点治理问题整改要求,破解石羊河流域水资源短缺及地下水超采治理问题,保障国家粮食安全、西部生态安全和“一带一路”通道安全。

从荒滩到良田的蜕变,从缺水到丰沛的跨越,景电工程铸就了灌区生产图景的崭新篇章。“十四五”以来,景电工程累计向民勤调水超6亿立方米,较“十三五”同期增长约15%,干涸的青土湖湿地面积较2020年扩大约10平方公里,沙漠化进程持续遏制,区域生态显著改善。景电工程正以清泉续写“水往高处流”传奇,为黄河流域生态保护和高质量发展注入新动能。

扫一扫在手机打开当前页