初冬时节,行走在景泰县城乡之间,树林连片、沙坡覆绿、水鸟翩跹,处处涌动着生态文明建设的澎湃力量,迸发出绿色发展的生机活力。

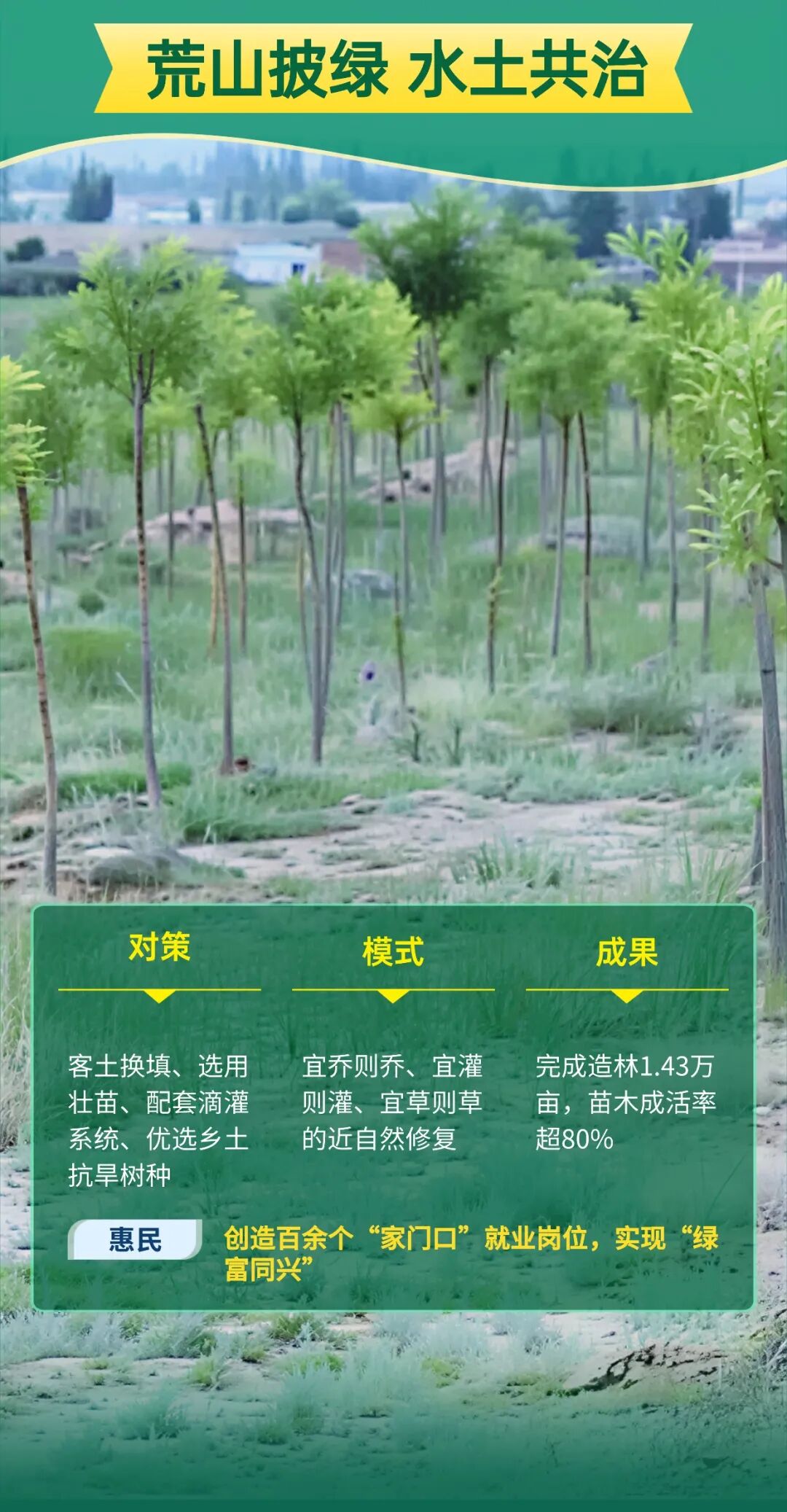

荒山披绿 绿富同兴

一大早,村民高啟梅来到景泰县喜泉镇大水䃎国土绿化项目基地,扛着铁锹穿梭在林间,开始了一天的工作。“我一天主要的工作就是铲草、浇水,活很轻松,已经干了四五年了,现在风沙也小了,环境也变好了,感觉非常不错。”景泰县喜泉镇大水䃎村村民高啟梅说。

“以前,这一片都是荒山荒坡,土壤沙化严重,想要种树是难上加难。”景泰县林草局项目办主任张正刚说。

“没有土,坡上也存不住水。”张正刚说。缺土就挖大坑,换上适宜树木生长的阳土。植物存活难,就栽壮苗、好苗。难存水,便坚持“林跟水走”的建设思路,使用滴灌系统,确保植物灌足水,想方设法满足树木的生长需求。

让大水䃎片区变绿并非易事。“在这里,必须要审慎选择树种。”张正刚说,“要选取抗寒、抗旱、耐盐碱、抗风能力强的树种。”从2022年开始,景泰县根据宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草等近自然修复模式,选出了一些适宜当地生长的乡土树种。张正刚介绍,像刺槐、国槐、新疆杨、河北杨、文冠果、侧柏、云杉等植物,更适合在景泰县生长。截至目前,喜泉镇大水䃎片区已完成造林1.43万亩,苗木成活率达80%以上,苗木长势良好。

绿水青山就是金山银山。而今,像高啟梅这样实现家门口就业的村民,还有100多人,这份“绿色”经济化身当地群众的“家门口就业站”,让更多群众踏上了致富路。

“项目实施后,有力提升了水土保持和防风固沙能力,增强了生态防护功能,改善了人居环境,为‘生产发展、生活富裕、生态良好’的文明发展道路和经济社会高质量发展奠定了坚实基础”。景泰县林草局副局长张生鹏说。

一湾湿地 百鸟共栖

初冬时节,漫步在甘肃景泰白墩子湿地,波光粼粼的水面上,成群的候鸟时而在水中嬉戏、觅食,时而翩翩飞舞,与晴空碧水相映成趣。

“今天主要过来看看赤麻鸭、大天鹅等这些候鸟,它们对居住环境的要求很高,也爱住在这里,说明景泰县的生态环境是真的变好了。”游客杨红祖语气中带着欣慰与自豪。

白墩子湿地位于景泰县北部,白墩子盆地中部,腾格里沙漠南缘,总面积2451.49公顷,是西北干旱区典型的内陆盐沼湿地生态系统。如今,湿地的水质达到《地表水环境质量标准》的Ⅱ-Ⅲ级,水域面积达1533.33公顷。湿地生态变好的背后,是水系连通、植被恢复、管护点修缮等一系列治理措施的综合推进。

“为了提高湿地的生态补水能力,我们对3条向湿地补水的渠系进行疏浚与修复,长达10.7公里。”景泰县白墩子盐沼国家湿地公园管理站站长魏晓军介绍,通过疏浚与修复,四面八方的水都汇集到湿地,湿地的水渐趋平稳。

“水的问题解决了,但只要一刮风,沙子到处飞,湿地里面的水也十分浑浊,鸟儿根本不愿意来。”魏晓军说,抛去“就水治水”的理念,让湿地告别“单打独斗”,转向“系统推进”。

一场“植被修复工程”战役也同步打响。“通过补植芦苇等湿地植物,恢复建设生态驳岸4.8公顷;对湿地范围内的盐沼湿地进行封滩育草,以自然恢复为主,恢复区域总面积达5.7公顷。”魏晓军说。

日前,景泰白墩子湿地正式入选国家重要湿地。沿着湿地的观鸟栈道缓缓前行,芦苇金黄,湖水清澈,赤麻鸭悠然休憩,一幅美丽和谐的生态画卷徐徐展开。作为候鸟迁徙路线上的重要驿站,湿地现有植物64种,多为耐盐碱植物;有脊椎动物58种,其中国家二级保护动物6种,分别为大天鹅、灰鹤、蓑羽鹤、红隼、沙狐、鹅喉羚。

各展姿态的候鸟吸引了不少游客和摄影爱好者前来观赏,感受大自然的生机与美好。“生态好了,许多之前看不到的候鸟都出现了,人与自然和谐共生,湿地成为候鸟的栖息驿站和人们亲近自然的休闲好去处,希望我们景泰县的生态环境越来越好。”杨红祖说。

风沙线上 绿进沙退

驱车从景泰县城驶入五佛乡,只见大片沙丘“穿”着一层灰绿色“格子衫”。抵近细看,一个个用麦草扎成的方格,牢牢将流沙“锁”在大地上。格子里,梭梭、柠条等沙生植物迎风摇曳,为五佛乡增添了一抹生机。

五佛乡位于景泰县东北,曾常年受风沙侵扰。“这里曾经是一片流沙,每年的冬春季节,风吹沙走,经常使景电工程的总干渠渠道淤积,省道247线流沙堆积,对群众的生产生活造成诸多不便。”张正刚说。

要保障渠道畅通、公路安全,关键在防风固沙。防风固沙靠的便是“草方格压沙+造林”模式。“草方格”能稳得住沙、锁得住水、挡得住风,扎下的麦草腐烂后形成有机质,可以促进微生物和植物生长,栽种树木更易成活。

“我们采用灌草结合的模式,先压草方格,再到草方格里面栽植梭梭、柠条、花棒等抗旱的树种,项目建成后,有效遏制了流沙对渠道、公路的威胁,为当地群众生产生活带来了诸多便利。”张生鹏说。

2025年,景泰县依托白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目,在草窝滩镇、五佛乡实施人工造灌木林5200亩,栽植各类苗木38.48万株。从“沙进人退”到“绿进沙退”,景泰县逐步向“人沙和谐”的发展阶段迈进。据统计,“十四五”时期,景泰县已累计投入4.52亿元,完成营造林38.98万亩,草原生态修复治理33.13万亩,县域生态环境持续向好。

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》就“十五五”时期生态文明建设和生态环境保护作出重大部署,明确提出美丽中国建设取得新的重大进展。

当前,景泰县正以党的二十届四中全会精神为指引,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护与系统治理,努力让生态底色更浓、民生福祉更实……

▌记者:王立环 张克政

▌编辑:魏 瑾 关云丹

▌责任编辑:郭旭欣