一片片蔬菜大棚绿意盎然,一箱箱杂粮产品走出大山,一坛坛杂粮酒飘香四方,一场场电商培训座无虚席……在会宁大地,浓浓的“乡愁”正转化为乡村振兴的强大动力。

“家里老人也不太方便,所以种西红柿的话,回家方便,自由一点。”中川镇蔬菜种植大户米亚龙道出了许多返乡人的心声。四年前,他选择回到家乡发展大棚蔬菜种植,如今经营的80座棚、40亩地,不仅每年带来可观收益,还为当地提供了30到40个工作岗位。

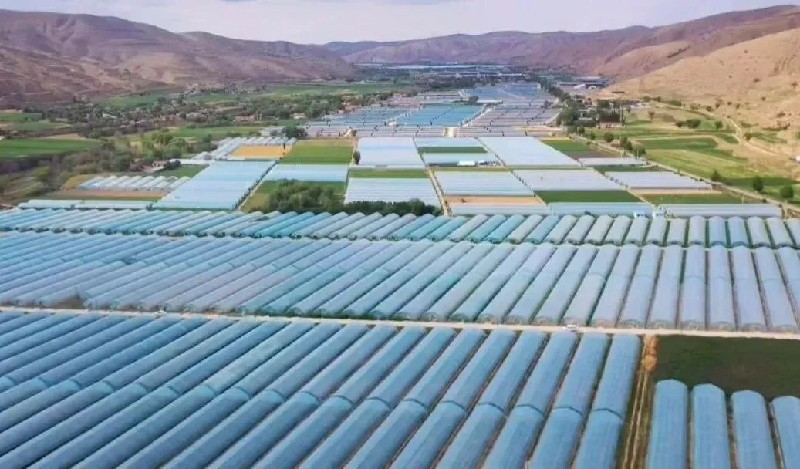

产业兴旺村民返乡就业有了底气在会宁县中川镇梁堡村,一座座大棚鳞次栉比,一片片露地蔬菜长势喜人。外地种植户贾金龙看中了中川镇良好的种植条件,今年尝试大棚与露天相结合的模式进行芹菜种植,取得了意想不到的好收成。

“产量上也可以,棚菜一亩大概八九千斤,露天的产量一万斤左右。”贾金龙满意地说。这种成功不仅是个人的,更是地方的,产业发展让群众增收致富有了坚实基础。

中川镇立足地理环境优势和蔬菜种植传统优势,紧紧围绕兴产业、促就业、带民富的发展思路,大力发展高产、优质的大棚蔬菜种植产业。目前,全镇建成高标准日光温室465座,塑料大棚2000座。

电商赋能 为新农人插上数字翅膀

7月28日,2025年会宁县电子商务新业态培训班正式开班。培训采用“理论授课+案例解析+实操演练+资源对接”的模式,培育一批懂技术、会运营、能创业的电商实用人才。

学员付秀娟收获颇丰:“系统学习了运营电商的新技能,回去后我会将今天学到的东西用于实践,更好地运营账号,做强电商,把会宁的产品通过互联网走向更广阔的市场。”

此次培训整合了电商企业、培训机构等多方力量,邀请行业专家手把手教学,确保大家学得会、用得上。培训围绕直播电商、社群营销、短视频带货等新业态设计,完全贴合返乡创业青年、农村合作社负责人等群体的实际需求。

巾帼力量 女性创业者崭露头角

在乡村振兴的大潮中,越来越多的女性创业者崭露头角。王华,会宁县祥泽小杂粮农民专业合作社负责人,将合作社从1亩试验田拓展至万亩基地,产品远销全国。

“以前在外面打工,虽然收入稳定,人也轻松,但是总感觉心里少点啥。”王华回忆道。回到家乡后,她发现许多土地被撂荒,于是带着合作社成员丈量土地、签订订单,将这些撂荒地重新整治,种植小杂粮。

如今,这些撂荒地“活”了起来,不仅为合作社带来了600多吨库存,也成为了粮食生产的重要基地。更令人惊叹的是,这个曾经被戏称为“杂粮西施”的农妇,目前已拥有4项国家专利,其6款地标产品更是在农产品博览会上崭露锋芒。

酿出乡愁 家乡特产变身“金钥匙”

刘燕,华家岭毛坪酒业(甘肃)有限公司负责人,一位来自会宁乡村的“80后”。早年外出务工的她怀揣着对家乡的眷恋和对家人的牵挂,毅然返回家乡开启“田园生活”。

精明的她选择把眼光放在会宁特色小杂粮上,做起杂粮酒的“文章”,在传统酿造工艺上融合现代技术,利用缸发酵后蒸馏取酒,大大提升了杂粮酒的品质。

“杂粮本来就是我们会宁的特色,我再用酒的形式展现给广大消费者的话,也是会宁的一个亮点。”刘燕表示。她的企业还主动承担社会责任,为附近农户提供工作岗位,让他们享受就近工作的便利。

新农人崛起 手机成了“新农具”

在农村电商如雨后春笋般蓬勃发展的背景下,会宁县涌现出一个特殊群体——“三农”领域电商主播。马芳琴和周江亚就是其中的代表。

“在去年暑假,突然有一天在地里干农活的时候,直播间一下子人就多了,因为吸引了很多外地的朋友。”马芳琴回忆道。很多人看到了会宁的山、梯田和农耕方式,这些都是外地朋友从未见过的景象。

乘着直播电商的“东风”,马芳琴和周江亚也从一名普通上班族变身为拥有众多“粉丝”的短视频博主,成为家乡农特产品的代言人。如今,对她们而言,手机成了“新农具”,直播成了“新农活”。

从“大棚+露地”的蔬菜产业到小杂粮的深度开发,从杂粮酒的匠心酿造到电商直播的如火如荼,会宁县的乡村振兴之路越走越宽。县政府工作报告指出,深入实施种业振兴行动;打好“强农工业攻坚战”,在抓链条创品牌上塑造新优势;深入实施人才强县战略……

这些政策为乡村振兴提供了制度保障。而那些扎根泥土的创业者、返乡青年、新农人,正用智慧和汗水将“乡愁”转化为振兴乡村的磅礴力量,让乡村真正有了留住人的底气和魅力。